База про бег

Метаболизм

Что такое бег? Это превращение потенциальной химической энергии еды в кинетическую энергию движения (и тепло).

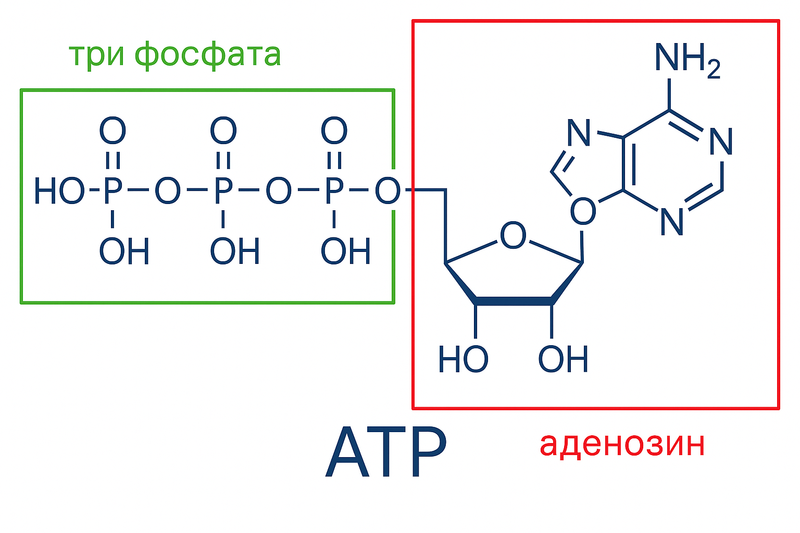

Для того, чтобы мышцы сокращались, нам нужен аденозинтрифосфат (АТФ) — наша энергетическая валюта.

От этого аденозинтрифосфата мы отламываем один фосфатик, высвобождая энергию для сокращения, и получаем аденозиндифосфат (АДФ) и свободный фосфат. От аденозиндифосфата мы тоже можем еще отломать фосфат и еще получить энергию, фосфат и аденозинмонофосфат, но это уже более редкий процесс. Если у нас АТФ нет в клетке, работу она уже совершать не может. Поэтому АТФ, когда мы его поломаем, надо быстро восстановить — приделать фосфат обратно.

Прямо сейчас у нас в клетках есть уже некоторое количество АТФ, поэтому, когда мы начнем движение, сначала мы будем ломать их, эти готовые АТФ. Этого нам хватит на пару секунд.

Все наши энергетические системы, которые мы рассмотрим дальше, заняты тем, что приделывают обратно фосфаты к АДФ.

Креатинфосфат

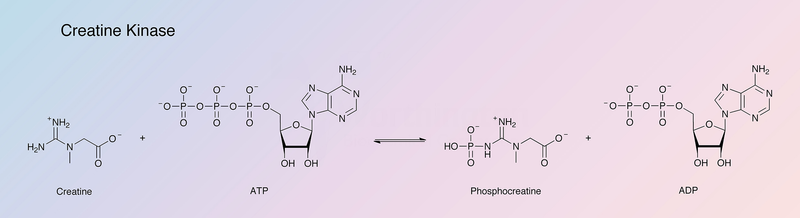

Сначала включается креатинкиназа или фосфокреатинкиназа или креатинфосфокиназа — энзим (фермент), благодаря которому мы можем получать АТФ из креатинфосфата.

Креатинкиназа или фосфокреатинкиназа или креатинфосфокиназа

Берем креатинфосфат (КрФ), отламываем от него фосфат, приделываем его к АДФ, получаем креатин и аденозинтрифосфат. Процесс этот двусторонний, то есть может пойти в обратную сторону (чтобы восстановить содержание КрФ в клетке).

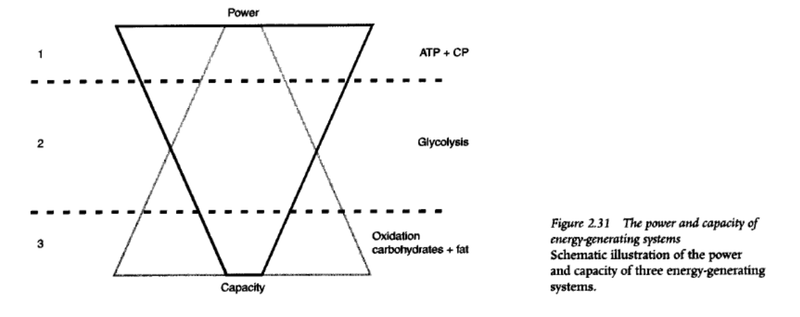

На самом деле, все наши системы включаются одновременно: и креатинфосфатная, и гликолиз, и липолиз, и аэробные процессы в митахондрии. Но все они завершают свою работу в разное время. Так, креатинкиназа — это одна химическая реакция, производящая 1 АТФ, а быстрый гликолиз — около 10 реакций, производящих 2 АТФ. Поэтому пока мы ждем, пока гликолиз нам принесет свои АТФ, мы используем креатинфосфат в качестве буферного источника энергии. Также мы его используем, например, если надо резко ускорится во время нашего марафона, чтобы обогнать кого-нибудь. Креатинфосфата хватит на 5–15 секунд. Потом надо будет обратно его восстанавливать.

Гликолиз

Следующие АТФки нам принесет первая часть гликолиза, так назывемые анаэробный гликолиз, или нонэробный, или «быстрый».

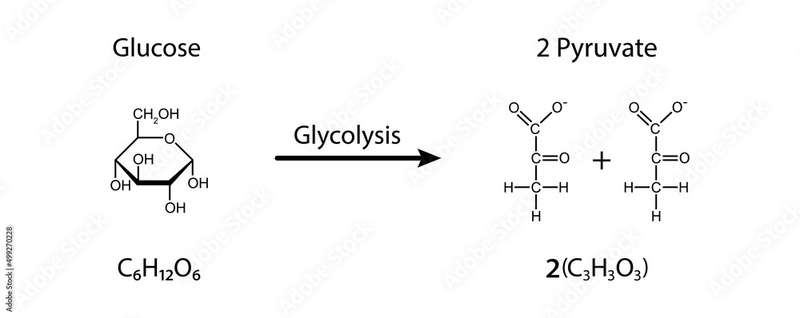

Суть метаболизма глюкозы такова. Мы берем карбоновую цепочку, ломаем её на куски, получая чуть-чуть АТФ, кусочки отправляем в митохондрию, добавляем туда кислород и получаем еще кучу АТФ.

Вот первая часть процесса — это анаэробный гликолиз. На нем мы едем от нескольких секунд до минуты. Пока ждем АТФок от следующей, аэробной части.

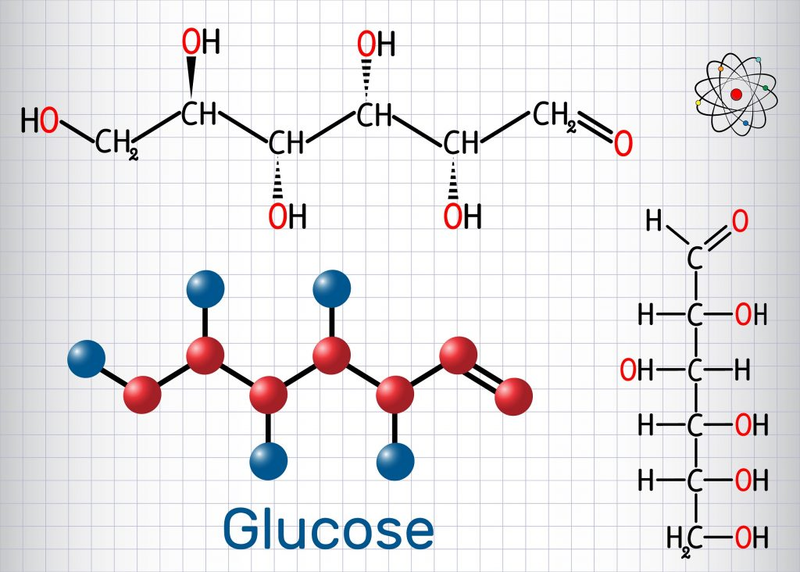

Вот, например, берем одну такую красавицу глюкозку.

Глюкоза — цеопчка из шести карбончиков, ломаем её пополам и получаем два пирувата (пировиноградная кислота), каждый по три карбончика и плюс две штуки АТФ бонусом:

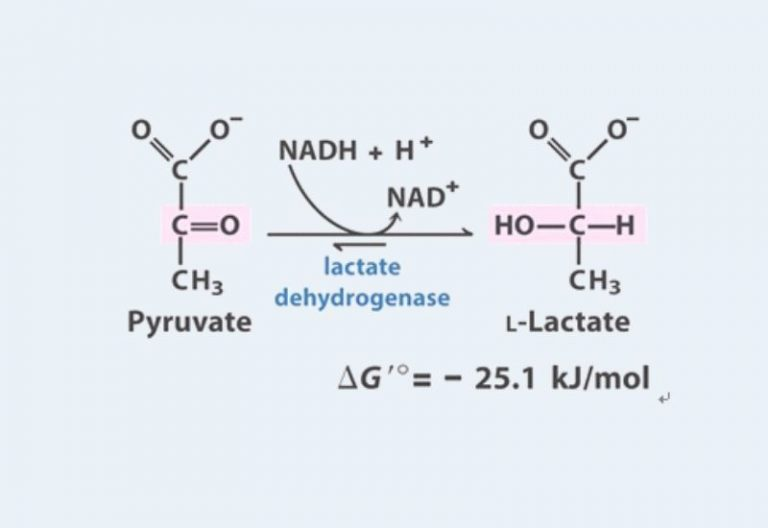

Или пируват и лактат. На картинке, где преращалась глюкоза в пируват можно заметить, если подсчитать все буквы, что исчезли куда-то несколько водородиков (H). Лактат — это тот же пируват, но плюс еще с двумя водородами:

Пируват может проследовать тут же в митохондрию для производства еще кучи АТФ (около 30–35 штук), а лактат может выйти из клетки и пройти либо в соседнюю клетку, в клетку соседней мышцы, и тоже пройти в митохондрию, чтобы пойти по тому же пути пирувата, либо в кровь, в мозг, в сердце (мозг и сердце хорошо питаются лактатом), либо в печень, печень соберет несколько лактатов и превратит их обратно в глюкозу, потом отправит глюкозу обратно в кровь и к мышцам.

Суммируем: мы поломали глюкозу пополам, получив чуть-чуть энергии, к половинкам добавили кислород, отправили в митохондрию, там их доломали дальше и получили еще кучу энергии. Вообще — это всё один процесс, но древние исследоватили физиологии решили называть первую ступень энаэробным процессом (потому что для него не требуется кислород, хотя он и присутствует при этом), а вторую ступень — аэробным (потому что для него кислород требуется).

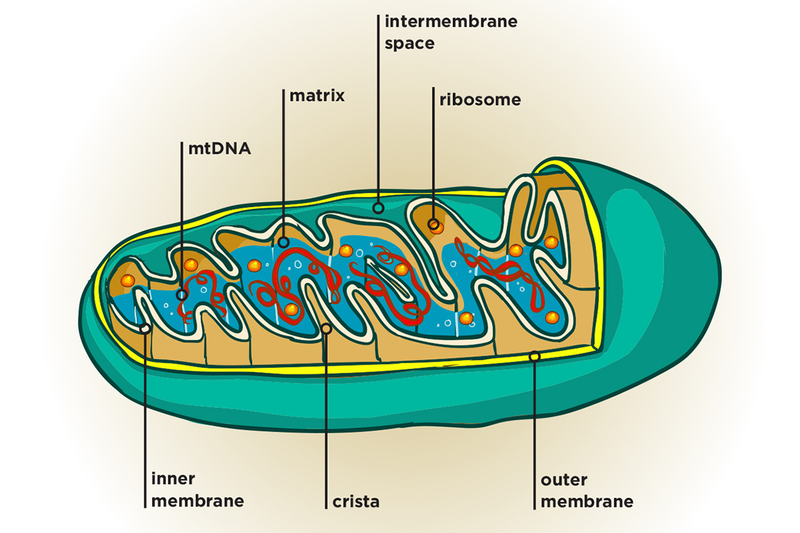

Процесс образования АТФ в митохондрии называется еще клеточным дыханием. А сама митохондрия называется „powerhouse of the cell”, так как является основным источником энергии для клетки.

Основным, но очень долгим. «Сто тыщ миллионов» реакций там должно произойти. Но суть этих реакций такая: взяли обломки еды (пируват от глюкозы или жирные кислоты от триглециридов), добавили кислород, на выходе получили углекислый газ и воду, ресинтезировав в процессе кучу АТФ.

Липолиз

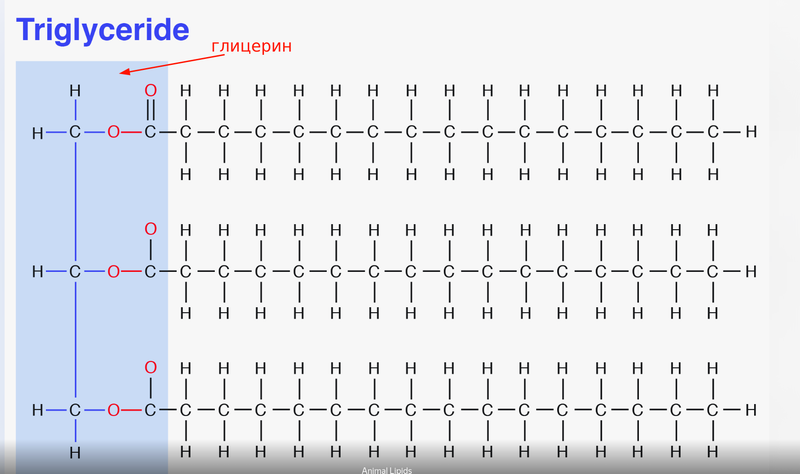

Липолиз похож на гликолиз. Мы берем триглицерид (жир), который состоит из глицерина и трех жирных кислот, приделанных к нему.

Отламываем жирные кислоты от глицерина. Смотрите, как много там карбоновых цепочек :) Тут нарисовано 16 карбооновых связей на каждую жирную кислоту. Из одной такой жирной кислоты мы получим в митохондрии аж 129 молекул АТФ.

Проблемы две — во первых, это уже не «сто тыщ миллионов» реакций, а «пятьсот тыщ миллионов» реакций, и во-вторых, эти триглецериды надо еще доставить к клетке из тех мест, где у нас хранится жир (далеко).

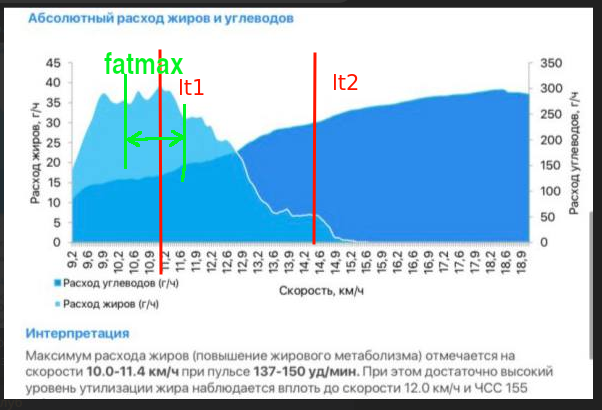

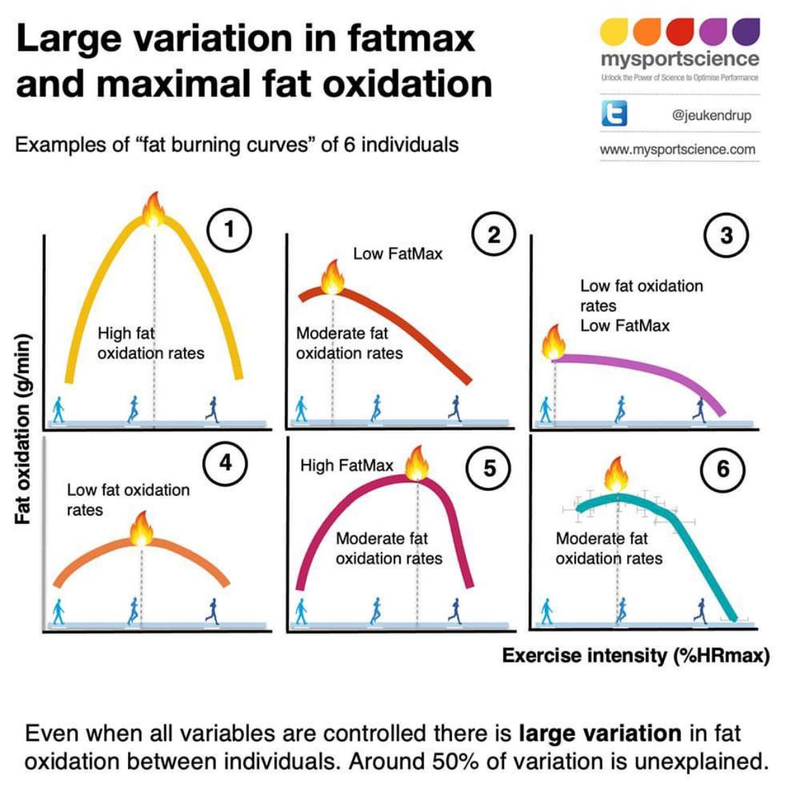

Вот так выглядит расход жиров и углеводов у какого-то человека. Пороги и зоны я нарисовал сам примерно на основе своего понимания.

Но кривая метаболизма жиров у разных людей выглядит по разному. В зависимости от их тренированности и других факторов.

Запасы и скорость

Глюкоза хранится в форме гликогена. Грам 500–600 в мышцах. Этого нам хватит на соревнование длиной примерно в полтора часа.

80% всей энергии в теле человека хранится в форме жира, в форме этих триглицеридов. Примерно 70000–75000 ккал. Можно считать, что этот запас неисчерпаем.

Суммируем:

- быстрее всего мы получаем энергию из креатинфосфата, но ее очень мало — 5-10 секунд и кончился.

- чуть медленнее, но побольше энергии мы получает от быстрого гликолиза — 10 секнуд - 2 минуты и кончился.

- еще медленнее, но еще больше от аэробного гликолиза — 80-90 минут.

- и совсем медленно, но очень много от оксидации жиров.

Я представляю себе это так: мы сидим перед телевизором и должны постоянно что-то есть. Мы одновременно:

- достаем заначку еды из кармана (кретинфосфат) и начинаем есть,

- посылаем жену на кухню за едой,

- посылаем деда в гараж за салом и соленьями.

Жена достает из шкафа пачку чипсов и бросает нам, а сама начинает готовит какое-то нормальное блюдо (аэробный гликолиз). Мы в это время едим брошеные чипсы (нонэробный гликолиз). Когда жена принесет нормальное блюдо, мы сделаем обратно заначку в карман. И пошлем ее делать следующее блюдо (и чипсы). Через час вернется дед, мы получим сало (метаболизм жиров), и пошлем деда снова в гараж. Если нам предстоит марафон перед телевизором и можно есть медленно, то жену можно начать посылать реже, хватит и дедовского сала. А если нам надо есть очень быстро. То мы перестанем посылать деда совсем (слишком много проблем), но жену будем гонять туда-сюда очень часто. (#простите :)

Зоны интенсивности. Лактат

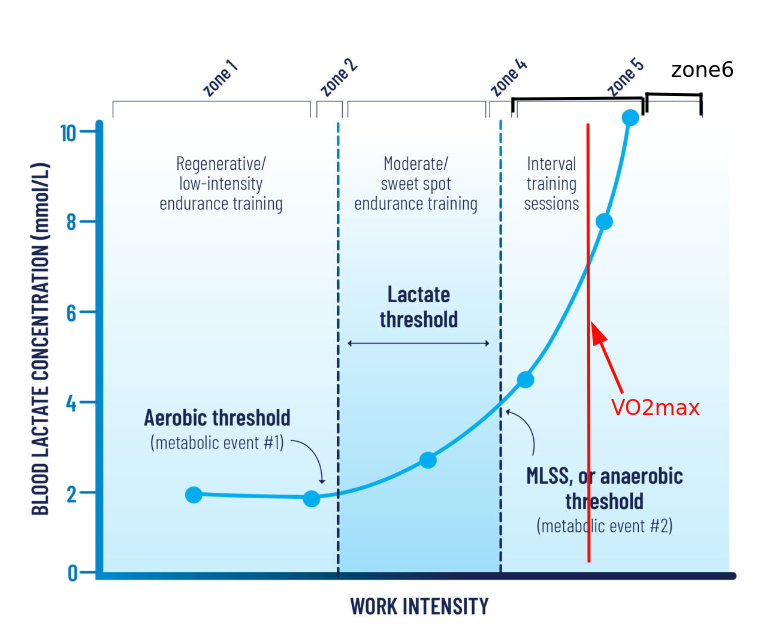

Во всем этом процессе мы хотим что-нибудь измерять, чтобы понимать интенсивность, с которой мы трансформируем энергию. Одним из параметров, который мы способны измерить является количество лактата в крови.

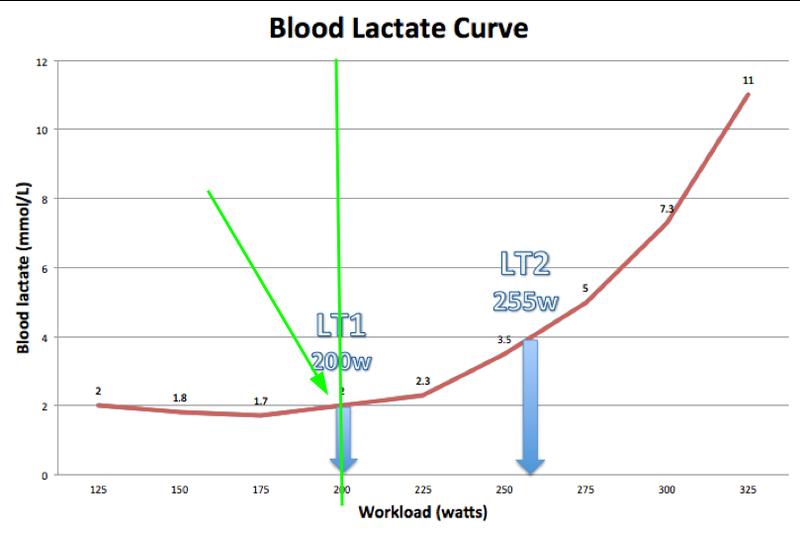

Когда мы начинаем двигаться, количество лактата в крови сначала даже уменьшается, так как лактат является топливом.

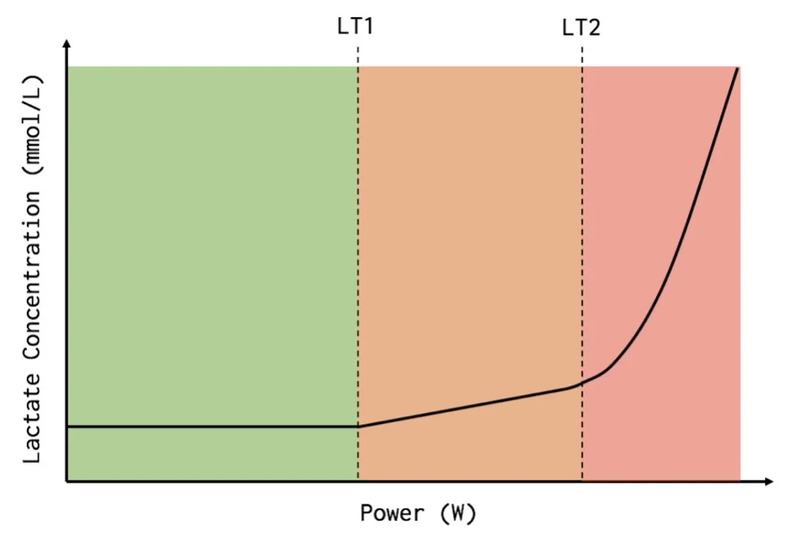

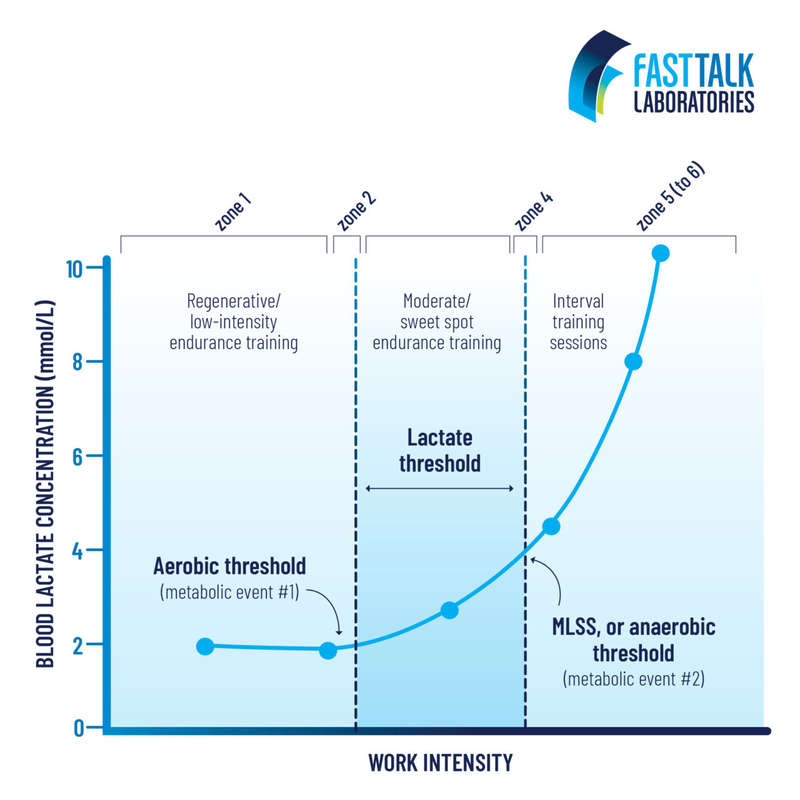

Когда мы добавляем интенсивности, уровень лактата в крови начинает потихоньку увеличиваться, но не особо. Мы ломаем глюкозу, лактат выходит в кровь но быстро заходит обратно для производства АТФ. Потом, по мере увеличения нагрузки уровень лактата начинает увеличиваться заметно. Вот эту точку на графике «уровень лактата/интенсивность» называют LT1 — first lactate threshold, первый лактатный порог. Примерное содержание лактата тут — 1.5–2 ммол/л. Так как утилизация пирувата и лактата завязана на потреблении кислорода, то на другом графике, на графике потрбления кислорода, эту точку тоже можно заметить рядышком. И она называется first ventilatory threshold, VT1. У нас это называют порог аэробного обмена.

В трехзонной модели эта точка является границей между первой и второй зоной интенсивности тренировок.

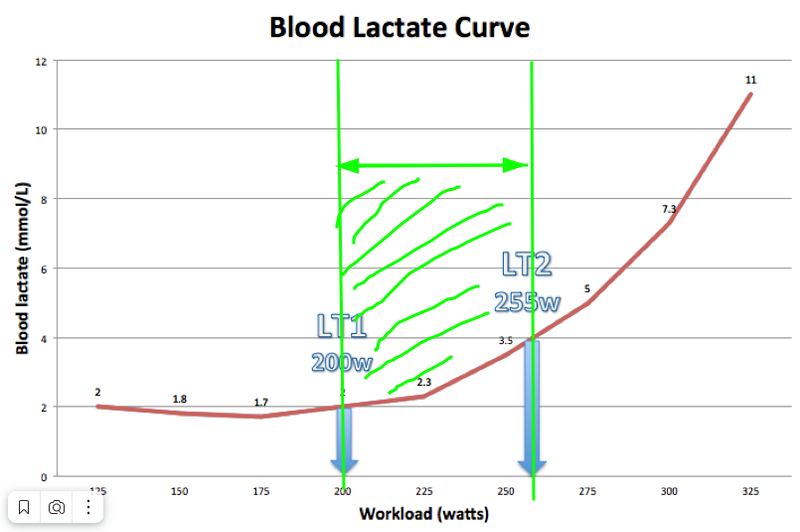

Дальше мы продолжаем увеличивать интенсивность, лактат продолжает расти. Но прикол в том, что если мы останавливаем рост интенсивности, то и рост уровня лактата тоже останавливается. То есть на каждом темпе тут мы можем находится какое-то разумное продолжительное количество времени без того, чтобы потонуть в лактате. Это называется Lactate Steady State. На самом деле quasi steady, так как ничего постоянного не бывает и через какое-то время все равно начнется дрифт. Это зона, которую любят для тренировок велосипедисты, тут их «sweet spot», где-то тут мы бежим марафон.

Но потом, в какой-то момент, если мы продолжим увеличивать интенсивность, лактат начнет расти экспоненциально. И несмотря на то, что темп будет постоянным, лактат все равно будет расти, потому что мы уже начали превышать нашу способность его утилизировать (условно — свободных митохондрий почти не осталось). Эту точку перехода называют LT2 — second lactate threshold, второй лактатный порог, MLSS — maximal lactate steady state. Примерное содержание лактата тут — 4 ммол/л. Тут же будет второй вентиляционный порог. А по русски это называется ПАНО — порог анаэробного обмена — ублюдочное название, так как никакого перехода на анаэробный обмен тут нет. Нам просто надо больше энергии, мы просто продолжаем ломать еще больше глюкозы, получать с этого крохи АТФ, но не справляться с дальнейшим процессом — ломанием пирувата/лактата.

Тут же находится FTP — functional threshold power — интенсивность, на которой ты можешь провести около часа. Джек Дэниелс тоже называет эту интенсивность соревновательным темпом на 1 час. Что интересно, так как на самом деле, не многие могут тут просидеть час, и можно назвать это темпом соревнований, длящихся от 20 минут до часа. Для нас это, навереное, темп соревнований на 10–15 км.

Если мы возьмем эти два порога, то получим систему зон доктора Stephen Seiler. Это он первым ввел термин поляризационный тренинг, 80/20.

Его теорию люди трактовали так, что 80% тренировок должны проходить ниже LT1 и 20% — выше LT2. Но он сейчас утверждает, что на самом деле он имеет в ввиду «интенсивность», которая всегда идет вместе со времением на этой интенсивности. Поэтому тренировки между LT1 и LT2 тоже он учитывает в этих 20%. Просто это должны быть более продолжительные трениировки. Также он утверждает, что после тренировок ниже LT1 организм восстанавливается быстро (HRV они измеряли), буквально через час, а выше — медленно, сутки.

Имея два эти порога можно получить не только трехчастную систему зон, но и пятичастную. Тогда вторая зона будет вокруг LT1, а четвертая — вокруг LT2.

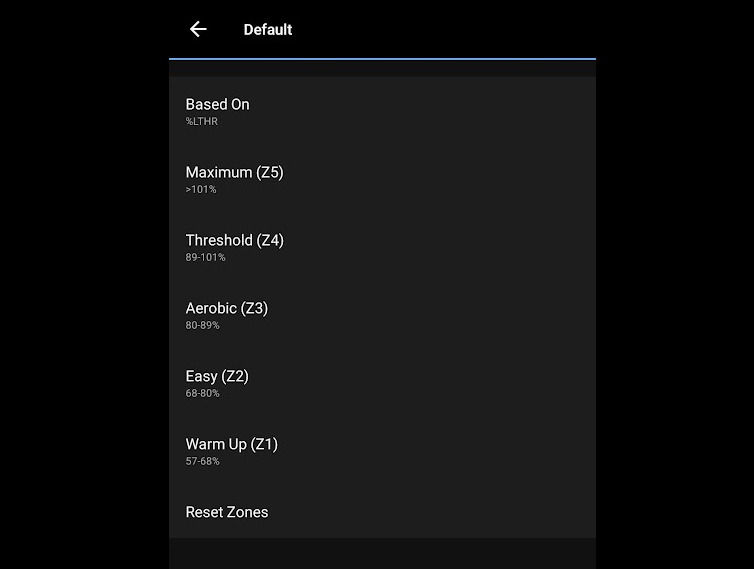

В Гармине, например, можно выбрать, чтобы часы расчитывали пульсовые зоны на основе пульса второго лактатного порога, тогда мы получим как раз эти пять зон по смыслу:

Кислород. МПК

После того, как мы перешагнули наш LT2 или ПАНО, у нас впереди есть еще одна точка, которую мы можем измерить — VO2 max, МПК — максимальное потребление кислорода. Это значит, как понятно из названия, что после пересечения анаэробного порога у нас все еще растет использование нашей аэробной системы, раз растет потрбление кислорода, а кислород нам нужен как раз для аэробной системы. Которая является для нас основной.

Таким образом, показатель МПК является максимальным показателем вместимости нашей основной энергосистемы. Высокий МПК отражает нашу высокую способность производить энергию.

Что ограничивает МПК? Вспомним наш процесс: надо притащить в клетку еду, поломать её, дотащить обломки до митохондрии, дотащить до митохондрии кислород, притащить этот кислород в клетку с кровью по капиллярам, для этого наполнить кровь кислородом и дотолкать до мышцы. Каждая точка этого процесса является ограничителем. В каждой точке происходят адаптации.

Еда

Если у нас мало жиров и углеводов, нам нечего ломать, нечего окислять. Мы уперлись в потолок уже тут.

Тренировки увеличивают наше гликогеновое депо, улучшают работу гормонов, ферментов регулирующих количестов и доставку гликогена. Топовые спортсмены тренируются и ищут другие хитрые способы, как доставить к клетке как можно больше глюкозы во время тренировок.

Специальные тренировки улучшают нашу способность доставлять и расщиплять жиры. Так, например, исследования показывают, что у топовых атлетов уже в клетке рядом с митохондрией находится всегда «капля» жира, готовая к употреблению. У нас такой нет обычно.

Утвержается, что тренировки в зоне FatMax налучшим образом способствуют развитию жирового метаболизма.

Митохондрии

Благодаря тренировкам увеличевается количество наших митохондрий и их качество. Если у нас их мало, нам некуда собственно нести эти еду и кислород.

Медленные тренировки во второй зоне особенно хорошо способствуют увеличению количества митохондрий.

А быстрые тренировки в пятой зоне особенно хорошо способствуют улучшению их качества, размера.

Утвержается, что тренировки в зоне FatMax являются самым оптимальным способом развития нашей митохондриальной сети.

Доставка кислорода

Внутри клетки кислород перемещается к митохондрии с помощью миоглобина. Его количество тоже является ограничителем и тренируется.

К клетке кислород должен попасть по сети капилляров. Капиллярная сеть является ограничителем и тренируется.

В крови кислород путшествует, прикрепляясь к гемоглобину в эритроцитах. Чем больше объем крови, чем больше в этой крови гемоголобина, тем больше мы можем доставить кислорода. У топовых атлетов объем крови выше. Уже просто перелив себе немного дополнительной крови, можно увеличить МПК. А также можно вколоть эритропоэтин, гормон, благодаря которому увеличится количество эритроцитов → а значит возрастет способность притаскивать в митохондрию кислород → а значит, при прокаченных остальных системах поднимется МПК.

Оксигенизация крови

Наполнения крови кислородом происходит в легких. Система, которая не является ограничителем. О чем свидетельствуют такие факты, что человек может жить и даже бегать марафоны с одним лёгким. А также, что насыщенность кислородом капиллярной крови, которую мы все измеряли пульсоксиметром в КОВИД, является величной более-менее постоянной, даже во время тяжелых интервальных работ.

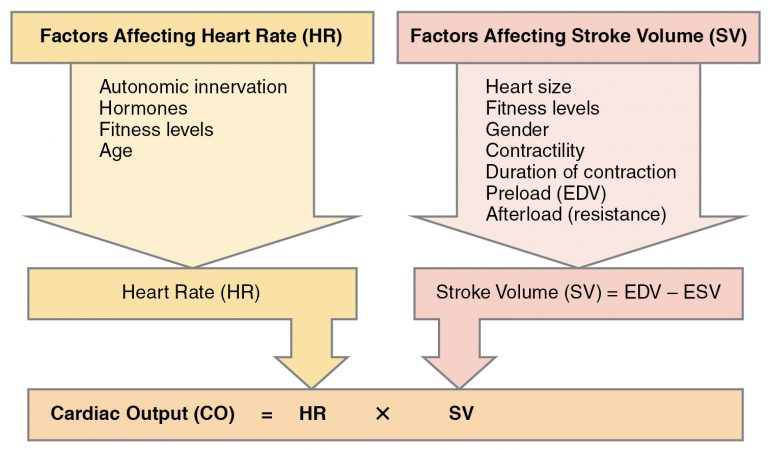

Сердце

Объем выбрасываемой сердцем крови называется обычно «Сердечный Выброс» или (в википедии) «минутный объём кровообращения». Считается как произведение Чисоты Сердечных Сокращений (в минуту) и Ударного Объема (количество выбрасываемой крови за один удар). В этой формуле мы тренируем ударный объем. Тренируем за счет увеличения размера сердца и за счет усиления его стенок.

Медленные тренировки во второй зоне особенно хорошо способствуют увеличению размера сердца.

А быстрые тренировки в пятой зоне особенно хорошо способствуют усилению, утолщению стенок сердца.

Как происходит процесс: у нас есть систола — фаза, когда сердце сокращается и выплевывает кровь, и диастола — фаза, когда сердце расслабляется, наполняется кровью и питает само себя. Когда у нас увеличивается ЧСС, то, соответственно, снижается время на систолу+диастолу. Сокращается оно за счет сокращения времени диастолы. А это значит, что мы набираем с каждым ударом все меньше крови, а также что мы все хуже и хуже питаем само сердце.

Когда мы только начинаем бежать, это вызывает повышение ЧСС, также это провоцируют повышение Ударного Объема. Увеличивается Сердечный Выброс и скорость возврата крови к сердцу. Однако по мере увеличения ЧСС время диастолы сокращается и, следовательно, у нас остается меньше времени на наполнение сердца кровью. Несмотря на то, что время наполнения меньше, Уадарный Объем всё еще остаётся высоким. ЧСС продолжает увеличиваться дальше, Ударный Объем постепенно снижается из-за уменьшения времени наполнения. Сердечный Выброс стабилизируется, поскольку увеличение ЧСС компенсирует снижение Ударного Объема, но при очень высоких показателях ЧСС Сердечный Выброс в конечном итоге даже уменьшится, поскольку дальнейшее увеличение ЧСС уже не сможет компенсировать снижение Ударного Объема.

Добавим цифры для наглядности.

- Вот мы начинаем бежать, первоначально, когда ЧСС увеличивается от состояния покоя примерно до 120 ударов в минуту, уровень Сердечного Выброса будет расти.

- При увеличении ЧСС со 120 до 160 уд./мин Сердечный Выброс остается стабильным, поскольку увеличение частоты компенсируется уменьшением времени наполнения сердца и, следовательно, Ударного Объема.

- ЧСС продолжает расти выше 160 ударов в минуту, Сердечный Выброс снижается, поскольку Ударный Объем сокращается быстрее, чем увеличивается ЧСС.

Эти примерные цифры и тот факт, что коронарное кровообращение питает сердце во время диастолы (а значит эта способность снижается по мере увеличения ЧСС), показывают, что с точки зрения оптимальной тренировки именно сердца полезнее всего тренироваться не залезая высоко по пульсу (у чувака из примера — это зона 120–160 ударов в минуту).

Также избыток тренировок на высоком пульсе и недостаток на низком приводят к маленькому сердцу с тольстыми стенками. А это какая-то болезнь со своим названием.

Зоны интенсивности. Итог

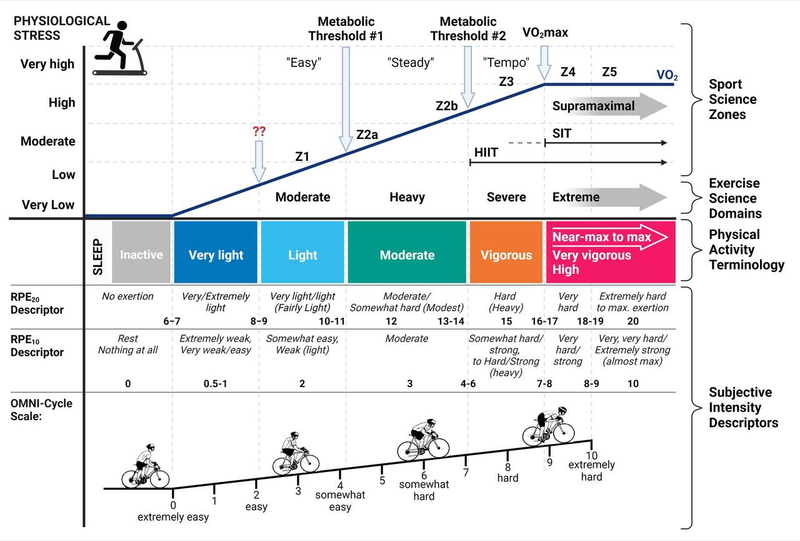

Если мы возьмем нашу предыдущую картинку с пятью зонами и добавим на нее МПК, и посчитаем это отдельной зоной, после которой еще есть жинь, то получим более стнадартную и применимую для тренировок модель:

Зона 1 — Активное восстановление

RPE (Relative Perceived Exertion) < 2. У кого-то ходьба, у кого-то трусца, у кого-то и побыстрее. Можно болтать так, что собеседник и не заметит, что ты спортом занимаешься.

Зона 2 — Основной тренинг выносливости

RPE — 2–3. Вокруг первого лактатного порога. Представить, что можешь так весь день бежать, если надо. Но уже нужно немного концентироваться. Всё ещё можешь болтать, но собеседник заметит, что ты сейчас на тренировке, но это еще не будет мешать. То, что у Джека Дениэлся называется Easy pace. У меня это пульс 130–150.

Зона 3 — Темповая

RPE — 4–5. Какой-нибудь фартлек. Или с друзьями длительную можно пробежать (а одному уже так быстро не хочется). Дышишь уже ритмично, работаешь. То, что у Джека Дениэлся называется Марафонский темп.

Зона 4 — Пороговая

RPE — 5–6. Вокург второго лактатного порога. Разговаривать тяжело. Психически тяжко. То, что у Джека Дениэлся называется Threshold pace. Длинные интервалы с коротким активным отдыхом. У меня это пульс 160–167.

Зона 5 — МПК

RPE — 7–8. Говорить и думать очень тяжело. То, что у Джека Дениэлся называется Interval pace. Интервалы по три — пять минут (800м — 1500м). И столько же отдыха. Основной развиватель максимальной аэробной мощности.

Зона 6 — Анаэробная

RPE > 8. То, что у Джека Дениэлся называется Repeats pace. Интервалы по 30 секунд — 1.5 минуты (200м — 600м). Отдыхаем очень много между повторами. Развиваем скорость, форму, экономичность бега.

Или так:

Зоны интенсивности

Зоны интенсивности. Измерение

Зоны иненсивности можно измерять в лабораториях. Это прикольно, но нужно делать периодически, потому что они всё время двигаются. Еще нужно правильно выбирать специалиста и протокол измерения.

Можно определить в лаборатории МПК и расчитывать зоны как проценты от него. Можно определить в лаборатории ПАНО и расчитывать зоны как проценты от него. Можно определить максимальный пульс и пульс покоя и расчитывать зоны как проценты от них. Но всё это будет вилами по воде писано. Постоянно двигаться. И сами проценты — разные в зависимости от особенностей и тренированности спортсмена.

Можно расчитывать зоны по результатам соревнований. Соревнования опредеяют наши граничные возможности максимально точно и адекватно, если, кончено, мы грамотно к ним подошли :) Для этого берем калькуляторы Дэниэлса (VDOT) или МакМиллана.

А можно и по RPE.

Практика

Менеджим стресс, сигнал, темп.